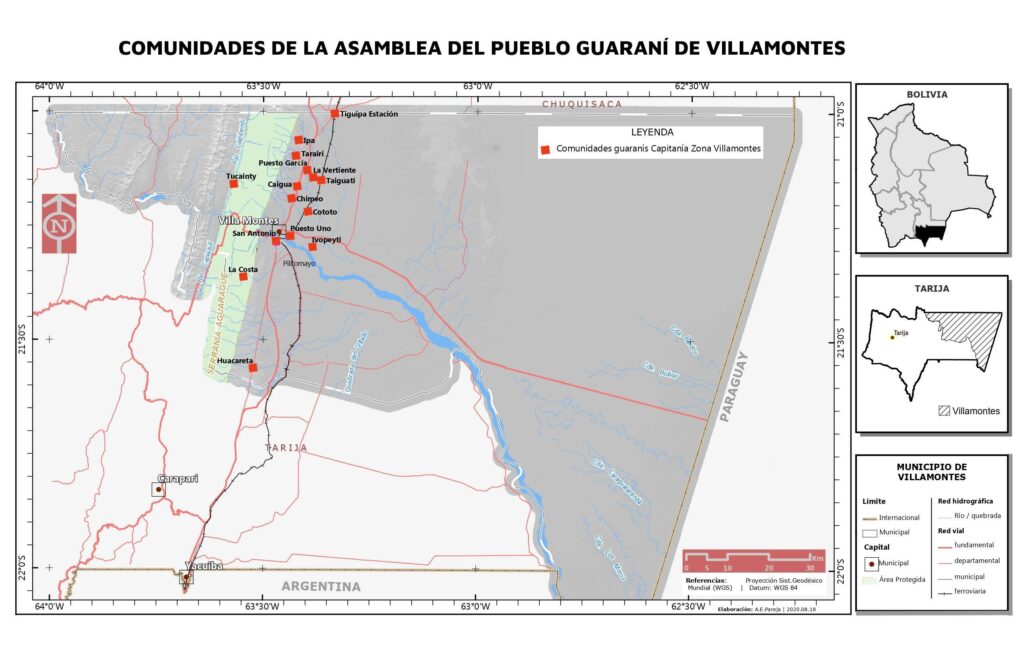

En Villa Montes, las 15 comunidades de la Asamblea del Pueblo Guaraní enfrentan una migración forzada provocada por el cambio climático y la deforestación, que han alterado sus ciclos productivos. Las temperaturas alcanzan los 47 °C, una marca inédita en la última década que dificulta sembrar y trabajar la tierra. Las lluvias, cada vez más irregulares, y la proliferación de plagas arrasan con cultivos tradicionales como el maíz y la yuca. Solo el año pasado, más de 50 jóvenes migraron desde una sola comunidad. Quienes se quedan luchan por sostener la lengua, los saberes ancestrales y la vida comunitaria.

Edición 159. Martes, 13 de mayo de 2025.

Carmen Segundo tiene 53 años y toda una vida en La Vertiente, una comunidad indígena guaraní de Villa Montes, del departamento de Tarija. “Antes se podía sembrar de todo. Había maíz, camote, yuca y hasta sandía… había para comer en casa. Pero ahora ya no se puede. A veces no llueve nada, otras llueve por demás y se inunda todo”, recuerda.

Al ser capitana (autoridad comunal), Carmen no necesita revisar papeles ni analizar datos u otra información para explicar lo que ha cambiado, ella lo vive en carne propia: en los últimos tres años vio marcharse a 10 familias de las 40 que habitaban ahí. Todos dejaron atrás sus casas y sus chacos (parcelas productivas) en busca de trabajo, sobre todo en Chile.

“Aquí ya no se vive de la tierra —dice con resignación, mientras camina frente a las casas vacías de quienes hasta hace poco eran sus vecinos—, ya no se puede producir, y todo tipo de plagas afectan las plantas”.

El calor arrecia en la comunidad, las lluvias ya no obedecen estaciones, y los ciclos productivos —como los caminos de quienes se van— se han roto sin aviso.

Lo que Carmen cuenta no es una excepción. En las 15 comunidades de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Villa Montes, parte del chaco tarijeño, las historias se repiten: la tierra ya no da, el agua escasea, y las familias —una tras otra— se marchan. Así lo confirman las autoridades comunales de todas ellas, con quienes habló La Brava.

Este fenómeno afecta a una de las poblaciones indígenas más numerosas del país. El pueblo indígena guaraní es el cuarto con mayor población en Bolivia, con 58.990 personas registradas en el Censo de 2012. Su población se distribuye principalmente en el Chaco boliviano, entre los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Marco Guzmán, de la comunidad de Tarairí, advierte que el cambio climático ha traído consigo un problema cada vez más grave: las plagas.

“La langosta, el gusano, todo eso. Por eso ya no se puede sacar bien la producción de maíz”, lamenta.

El biólogo Jaime Rodríguez, doctor en entomología —la ciencia que estudia los insectos y otros artrópodos de interés sanitario—, explica que la proliferación de plagas está vinculada al cambio de uso de suelo y la deforestación, factores que alteran el equilibrio del bosque.

“A medida que deforestamos, eliminamos también a los enemigos naturales. Y cuando estos desaparecen, no hay quien controle a los animales que, sin ese equilibrio, terminan convirtiéndose en plagas”, resalta.

Ese desequilibrio también se manifiesta en el aumento sostenido de las temperaturas, que crean condiciones propicias para las plagas. Según Samuel Flores, ingeniero del Centro de Estudios Regionales de Tarija – Pueblos del Chaco (CER-DET), la temperatura media en Villa Montes ha subido entre 1 y 1.5 °C en los últimos 50 años, como consecuencia, principalmente, de la deforestación acelerada desde 2005.

Óscar Paz, del Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, advierte que el Chaco boliviano, ya seco y caluroso por naturaleza, ahora enfrenta temperaturas de hasta 47 °C. Estos extremos han intensificado sequías, inundaciones e incendios, afectando ecosistemas, biodiversidad y disponibilidad de agua. También alteran el régimen de lluvias, con consecuencias directas en la agricultura y la seguridad alimentaria.

“Lo que más me preocupa es que estos eventos extremos golpean sobre todo a las comunidades más vulnerables”, subraya Paz.

Flores añade que, en los últimos tres años, la pérdida de cobertura forestal en Villa Montes ha crecido hasta en un 80% respecto a años anteriores. Este deterioro se traduce en lluvias irregulares, suelos secos e inundaciones repentinas.De acuerdo con datos sobre deforestación en Bolivia de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolivia), en Tarija se experimenta un ritmo de deforestación sin precedentes en el último periodo 2021-2023, mayormente localizados en los municipios de Yacuiba (21.753 ha), Villamontes (18.876 ha) y Entre Ríos (2.591 ha).

“El productor no entiende por qué cambia tanto todo, y nadie le explica qué está pasando. Falta información, falta prevención”, advierte Regis Viveros, integrante de la Plataforma Ambiental de Villa Montes.

Las consecuencias son múltiples. Las altas temperaturas, que hoy superan los 40 °C, han hecho prácticamente imposible trabajar a campo abierto después de media mañana. La radiación solar es tan intensa que incluso en tierras con sistema de riego (es decir, que no dependen solo de las lluvias) las hojas se queman.

“Ya no basta con tener agua. Las plantas no resisten, cambia su ciclo productivo”, dice Viveros.

El desequilibrio también alcanza al agua. En las zonas rurales, el caudal de las quebradas ha disminuido tanto que en algunos lugares hubo que racionar el consumo. Y mientras la deforestación avanza por la extracción de carbón, muchas de esas tierras desmontadas no sirven para producir alimentos.

El resultado no es solo la pérdida de cultivos, sino que se trata de un quiebre en el modo de vida, en la relación con la tierra. Es, también, el comienzo de una creciente migración silenciosa.

La cadena que empuja a migrar

Para Víctor Gálvez, capitán de la comunidad Cototo Norte, la decisión de migrar no ocurre de un día para otro. Es el resultado de lo que él llama una “cadena de desastres”: temperaturas extremas, lluvias desordenadas, sequías prolongadas y plagas que terminan por quebrar el vínculo con la tierra.

“El cambio climático afecta a todo. Las altas temperaturas no dejan sembrar. Cuando llueve, no para. A veces ayuda, pero en época de sequía no se puede ni labrar la tierra”, explica.

El biólogo Alfredo Fuentes, investigador asociado del Jardín Botánico de Missouri y del Herbario Nacional de Bolivia, advierte que estos eventos extremos no solo deterioran la producción agrícola, sino que alteran la cadena alimenticia y agravan la inseguridad alimentaria en comunidades rurales. Cuando cultivos como el maíz, la yuca o las frutas fracasan, las familias no solo pierden alimento, sino también ingresos para comprar otros productos básicos. El impacto es doble: en el plato y en el bolsillo.

En Cototo Norte, ya se empieza a sentir las consecuencias de esta afectación: tres personas migraron a Chile y no todas regresaron. Otra más se alista para irse.

Las historias se repiten en otras comunidades guaraníes. “Dejaron sus casas, sus potreros, todo”, cuenta Luis Fernando Albórnoz, capitán de La Costa. “A veces vuelven a mirar sus viviendas, pero ya no es como antes. Ya no es su lugar”, complementa.

En San Antonio, otra comunidad a 20 kilómetros de Villa Montes, Martina Vásquez calcula que unos 50 jóvenes se han marchado desde el año pasado.

“La sequía nos ha azotado gravemente. Muchas familias dejaron sus cositas, sus casitas, las vendieron y se fueron”, relata.

El flujo no se detiene. En la comunidad Ibopeiti, Ricardo Rivera afirma que de las 49 familias solo se quedaron las mujeres, los niños y los adultos mayores.

“Se quedó la comunidad en silencio. Los hombres han salido a trabajar, sobre todo a Chile, para cosechar frutilla, mora, cereza. Otros hacen albañilería. Algunos van y vienen. Otros ya no han vuelto”, explica Ricardo, quien hizo una pausa en la construcción de la vivienda social a la que accedió.

La migración guaraní en Villa Montes no es un fenómeno aislado. En Chuquisaca, comunidades como Villistoca han quedado casi vacías tras una década de sequías severas: de 205 habitantes en 2012, hoy quedan apenas 10. En el oriente, en la TCO Monte Verde, los incendios forestales de 2023 arrasaron chacos, potreros y corrales, forzando a decenas de familias indígenas a abandonar sus territorios. Como en el Chaco, la gente resiste lo que puede y parte cuando ya no queda opción .

En el caso de Villa Montes, Alberto Flores, autoridad comunal de Caigua, confirma la misma tendencia. Ha visto partir a cinco familias en el último periodo. “Ya no se puede producir ni lo básico. La mayoría que se queda son adultos mayores”, afirma.

Para quienes se van, la migración representa la posibilidad de sostener a los suyos desde lejos. Para quienes se quedan, es el inicio de un vaciamiento que amenaza con desarmar por completo la vida comunitaria.

La migración es también un reordenamiento interno. Como explica Ana Gabriela Galarza, capitana de Puesto Uno, muchas madres o padres viajan primero, y luego llaman a otros familiares. En su comunidad, al menos siete personas partieron hacia Chile.

“Van a cosechar (principalmente fruta). Algunos regresan para el inicio de clases, otros se quedan más. La gente se va por turnos, a veces hasta el vecino se va”.

Poco a poco, las casas se vacían y las asambleas comunales se reducen a los que resisten.

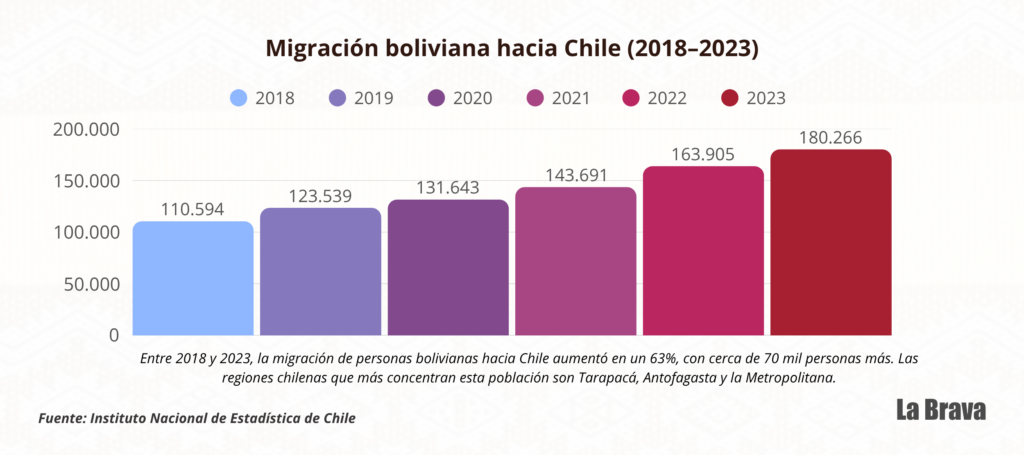

Pero lo que viven las comunidades guaraníes no es solo intuición o memoria: los datos lo confirman. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, entre 2018 y 2022 la población boliviana en ese país creció un 35,1%, pasando de 109.576 a 148.059 personas. Solo en 2023 se registraron 180.266 bolivianos. Como muchas otras dinámicas migratorias en Bolivia, este éxodo hacia Chile ocurre en silencio y al margen del Estado.

El sur como destino: Chile y sus rutas laborales

¿Por qué Chile? ¿Y por qué ahora? La respuesta no está solo en el abandono del campo, sino también en la expansión silenciosa de una red migratoria que, desde hace más de una década, conecta regiones rurales de Bolivia con el centro y sur de Chile.

“Se ha intensificado un tercer circuito migratorio, sobre todo para cosechas de frutas”, explica el sociólogo Alfonso Hinojosa, autor de la investigación Circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile.

Desde Ipa, al norte del Chaco, hasta Huacareta, al sur, 15 comunidades guaraníes siguen la misma ruta. Chile aparece como la alternativa donde “al menos hay trabajo”, aunque sea precario, temporal y muchas veces clandestino.

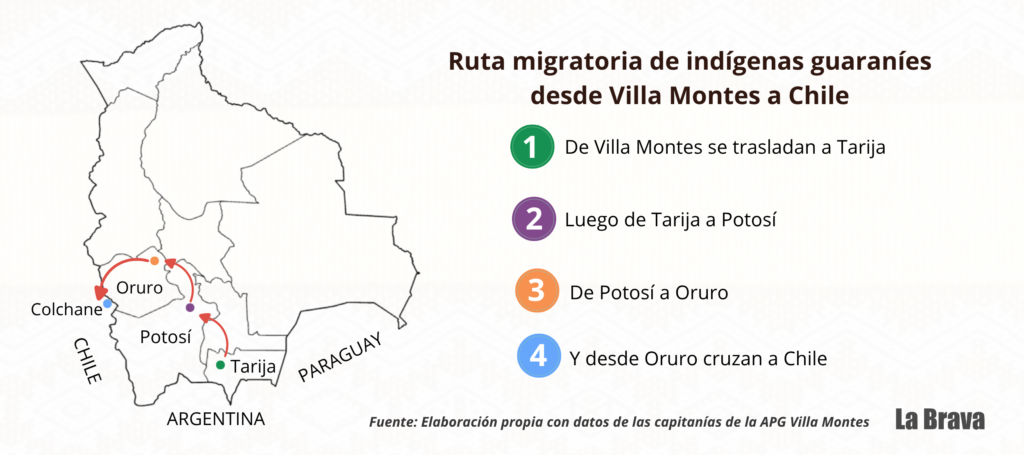

“Muchos no tienen documentos. Se van igual. De Villa Montes pasan por Tarija, luego Potosí, Oruro… y llegan como pueden”, cuenta Víctor Gálvez, capitán de Cototo Norte, cuyo familiar emprendió ese viaje.

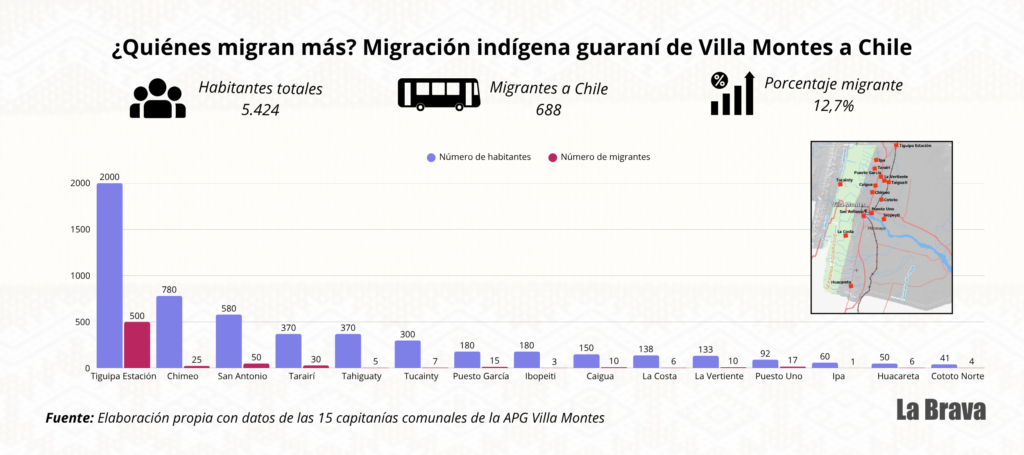

Del total de 5.424 habitantes registrados en 15 comunidades, 688 personas han migrado, lo que representa un 12,7% de la población, de acuerdo al análisis de datos obtenidos por La Brava. La comunidad con mayor volumen y proporción de migración es Tiguipa Estación, donde 500 personas migraron, equivalente al 25% de sus habitantes y al 72,7% del total de migrantes. En contraste, comunidades como Ipa no registran migración, y otras como Tahiguaty, Ibopeiti o Tucainty tienen tasas inferiores al 3%.

Lo que empuja no es solo la necesidad de ingresos, sino la imposibilidad de quedarse. “Los que tienen suerte consiguen cosecha de papa, flores, o trabajan en jardines. Dicen que allá, por lo menos, se gana algo”, añade Gálvez.

La producción local ya no alcanza para sostenerse. Marco Guzmán, de la comunidad de Tarairí, explica que venden el cien de mandarina en Bs 20, el de naranja en Bs 25 y la arroba de yuca hasta en Bs 20. “Invertimos para producir, pero no nos favorece. Un paquete de arroz cuesta Bs 120”, lamenta.

Algunos cruzan con pasaporte, otros no, y pueden pagar hasta Bs 2.000 solo por el viaje de ida. La salida rara vez es planificada: va el primero, luego llega otro, y así se activa una red que ya no es solo familiar o comunal, sino también digital.

“Migrar sin redes es un salto al vacío”, advierte Hinojosa.

Hoy, esas redes se tejen también en TikTok, WhatsApp o Facebook, donde circula información sobre rutas, precios, empleos y advertencias para cruzar la frontera.

La demanda laboral chilena es real. Y aunque algunos retornan, muchos no lo hacen. “Hay familias que se fueron en 2022 y no han vuelto”, agrega Gálvez. Y es que, con el endurecimiento de los controles fronterizos, la migración se torna más riesgosa y clandestina

“Se clandestiniza. La gente cruza por pasos no habilitados, expuesta al clima y a los abusos. Chile necesita esa mano de obra, pero la recibe en condiciones precarias por falta de documentos y conviene a los empleadores”, explica Hinojosa.

“De cada familia se han ido dos personas. Se van los padres y también los hijos. En general, quienes migran son hombres jóvenes”, detalla Roxana Terceros, de Puesto García, donde viven 65 familias.

En este flujo continuo, el sur de Chile se ha convertido en un refugio precario, una tierra de paso que a veces se vuelve definitiva. Para muchas familias guaraníes, la migración ya no es temporal ni excepcional: es parte del nuevo mapa del Chaco. Y en ese mapa, los territorios que antes eran espacio de vida, hoy son puntos de partida.

¿Cómo frenar el avance de la migración en el Chaco tarijeño? Desde la Gobernación de Tarija, una de las respuestas ha sido implementar el Programa Solidario Comunal (Prosol) de transferencia directa de recursos a comunidades campesinas e indígenas para la ejecución de proyectos productivos comunitarios. Su objetivo es fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria mediante el impulso a la producción y transformación agropecuaria. Por su parte, la Alcaldía de Villa Montes impulsa iniciativas de ecoturismo —como las desarrolladas en Chimeo— y promueve la artesanía como alternativa económica frente a la crisis agrícola.

La senadora tarijeña Nelly Gallo, presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, plantea que es urgente aplicar políticas públicas integrales. Entre ellas, menciona la recuperación y protección del río Pilcomayo, fundamental para las comunidades indígenas que viven en sus riberas y dependen de la pesca. También ha emitido una minuta de comunicación dirigida a varios ministerios —Economía, Culturas y Defensa— para que se coordinen acciones no solo para controlar la migración, sino también para atender sus efectos colaterales, como el aumento del riesgo de trata y tráfico de personas.

Lo que se deja atrás

Carmen Segundo vivió toda su vida en La Vertiente. Hoy, tras ver partir a decenas de sus vecinos, la comunidad le parece otra.

“Todo está mal. Las lluvias ya no ayudan, todo destrozan, y por eso no se puede salir de la comunidad. Solo queda ver cómo sobrevivir: hacemos pan, chicha (fresco de maíz), llevamos al pueblo y a veces se vende, a veces no”, cuenta.

Mientras sus vecinos se han ido, ella se queda, resistiendo desde lo poco que aún produce la tierra.

En Ibopeiti, el capitán Ricardo Rivera relata que cada vez hay menos gente para sostener las fiestas como el Arete Guasu, los trabajos comunales y las tareas que requerían fuerza colectiva.

“Este año quedaron puras mujeres. En la fiesta del carnaval nos presentamos igual, pero ya no es como antes. Falta gente, falta música, falta comunidad”, dice. Lo que antes era motivo de orgullo —reunirse, celebrar, sembrar entre todos— ahora es difícil incluso de organizar.

La capitana grande de la APG Villa Montes, Paulina Cruz, también ve con preocupación el efecto de la migración en la identidad del pueblo guaraní. “El idioma se está perdiendo. Las y los jóvenes ya no quieren hablar guaraní, les da vergüenza”, lamenta.

Desde que asumió la capitanía en 2021, ha impulsado el uso del idioma y la vestimenta tradicional en las asambleas. “Un pueblo sin identidad no es nada. Hemos empezado a recuperar eso desde la casa, desde el hablar a nuestros hijos en guaraní”, afirma Cruz con convicción.

En las comunidades guaraníes, la ausencia ya se percibe en lo cotidiano. “Hay proyectos que ya no se pueden ejecutar porque los beneficiarios ya no están”, cuenta la capitana de Puesto García.

Regis Viveros, de la Plataforma Ambiental de Villa Montes, añade que con cada partida no solo se rompe una familia: se pierde también el conocimiento que da continuidad a la vida comunitaria.

“Las parteras, las curanderas, la chacra guaraní… todo eso se va cuando migran los mayores o los jóvenes que no aprenden. Y ese conocimiento no regresa”, resalta el ambientalista.

Complementa que la pérdida de semillas nativas, de técnicas agrícolas propias, de formas de cuidado y sanación, no se mide en cifras, pero sí en lo que ya no se cultiva ni se transmite.

Marco Guzmán, capitán de Tarairí, sabe lo que implica perder a alguien en el camino. “Dos comunarios se fueron a Chile y no volvieron. Murieron en el trayecto. Volvieron en cajón”, dice, y guarda silencio. Luego agrega: “A veces se van y ya no regresan. Las familias no quieren que el pueblo guaraní migre”.

Cada partida deja un silencio nuevo en las comunidades: un banco vacío en la asamblea, una chacra sin sembrar, una lengua que se habla menos. Lo que se va no son solo cuerpos, son vínculos, memorias, formas de vida. Y lo que queda, resiste como puede, entre sembradíos asediados por plagas y bosques que ya no están.

Reportería complementaria: Leónidas Álvarez

Fotos y videos: Karem Mendoza y Leónidas Álvarez

Infografías: Karem Mendoza

Este reportaje se elaboró con la colaboración del proyecto de estrategia de comunicación de la Fundación para el Periodismo y con el apoyo de South South North, Fundación Avina, WWF y Voces para la Acción Climática Justa.