El toborichi, la que├▒ua y el casta├▒o ser├Īn los protagonistas de una fabulaci├│n cient├Łfica, hist├│rica y m├Łtica, una narraci├│n de enredos multi-especies con fecundas asociaciones para la supervivencia terrestre. A pocos d├Łas del D├Ła Mundial del ├ürbol, la autora narra c├│mo se entretejen la vida de estos seres de la Amazon├Ła, Andes y Chaco con los habitantes de estos lugares.

Foto: Paola Lambert├Łn

Ilustraci├│n: Pol

Edici├│n 24. 3 de mayo de 2021

┬Ī├ürboles!

┬┐Hab├®is sido flechas

ca├Łdas del azul?

┬┐Qu├® terribles guerreros os lanzaron?

┬┐Han sido las estrellas?

Federico Garc├Ła Lorca.

Magia cient├Łfica

Como el impacto de un meteorito, la econom├Ła acelerada y rapaz destruye lo que est├Ī a su alcance. En 2020, Bolivia obtuvo el tercer puesto por ser el pa├Łs con m├Īs deforestaci├│n a escala global. Durante los ├║ltimos 30 a├▒os se perdieron 420 millones de hect├Īreas de bosques, m├Īs del doble del total de la superficie de todo M├®xico o cuatro veces el tama├▒o de Bolivia.

Si tuvi├®ramos que irnos a Marte porque aqu├Ł la vida ya no es posible, en nuestras maletas tendr├Łamos que llevarnos todos los otros seres que nos componen y nos permiten existir, entre ellos, los ├Īrboles.

De todo lo que est├Ī vivo y entre todo lo que alguna vez vivi├│ en el planeta, es decir la biomasa, el 90% est├Ī compuesto por ├Īrboles, seres de gigantez compacta, los m├Īs longevos y quienes andan rondando por la Tierra hace casi 400 millones de a├▒os.

Los ├Īrboles alcanzan proezas bioqu├Łmicas. Mediante redes de hongos y ra├Łces subterr├Īneas, construyeron una compleja red de intercambios para enviar nutrientes y minerales a quienes les haga falta. Tambi├®n env├Łan olores a trav├®s del aire para advertir amenazas a sus compa├▒eros. Los ├Īrboles se comunican entre s├Ł.

Cuando comenc├® a pensar, y sobre todo a sentir, la realidad de los ├Īrboles no dej├® de verlos alegrando la opacidad urbana y exhibiendo sus geometr├Łas que rompen con nuestras cuadradas construcciones. Los observo respirar por nosotros los gases condensados y aturdidores de millones de m├Īquinas que circulan.

Al leer el libro ŌĆ£La vida de los ├ĪrbolesŌĆØ del bot├Īnico Francis Hall├®, encontr├® un lugar apto para encender los fuegos que apremia el conocimiento para la supervivencia del planeta. La conservaci├│n de la Tierra no era s├│lo una temible urgencia, sino una oda a la belleza de la naturaleza en su infinita creatividad. Esa vez, lo m├Īs parecido a la magia y sus trucos que hacen aparecer otra realidad, era la ciencia que me hac├Ła sentir que este mundo es mucho m├Īs fant├Īstico de lo que ella quisiera admitir. Sent├Ła que (ciencia y magia) ambas estaban gui├▒├Īndose y que presentar la objetividad cient├Łfica con sus muros de contingencia a la emoci├│n era imposible.

Los ├Īrboles son maestros que nos hacen aprendices del vivir.

Ellos murmuran, junto a la compa├▒├Ła del viento, los sonidos del oc├®ano. Con ritmos orquestales, los ├Īrboles pueden ser vistos danzando al son de la brisa. Nos ense├▒an a aprender a mirar con todos los sentidos.

Nutren la imaginaci├│n humana al mostrarnos a criaturas simbi├│ticas en relaci├│n y a sus remanencias que fluyen en la biosfera que nos incluye. En estos encuentros existe la posibilidad de construir una profunda intimidad entre ellos y nosotros, miscel├Īneos de varios otros.

Árboles, sabedores: sin ustedes, no.

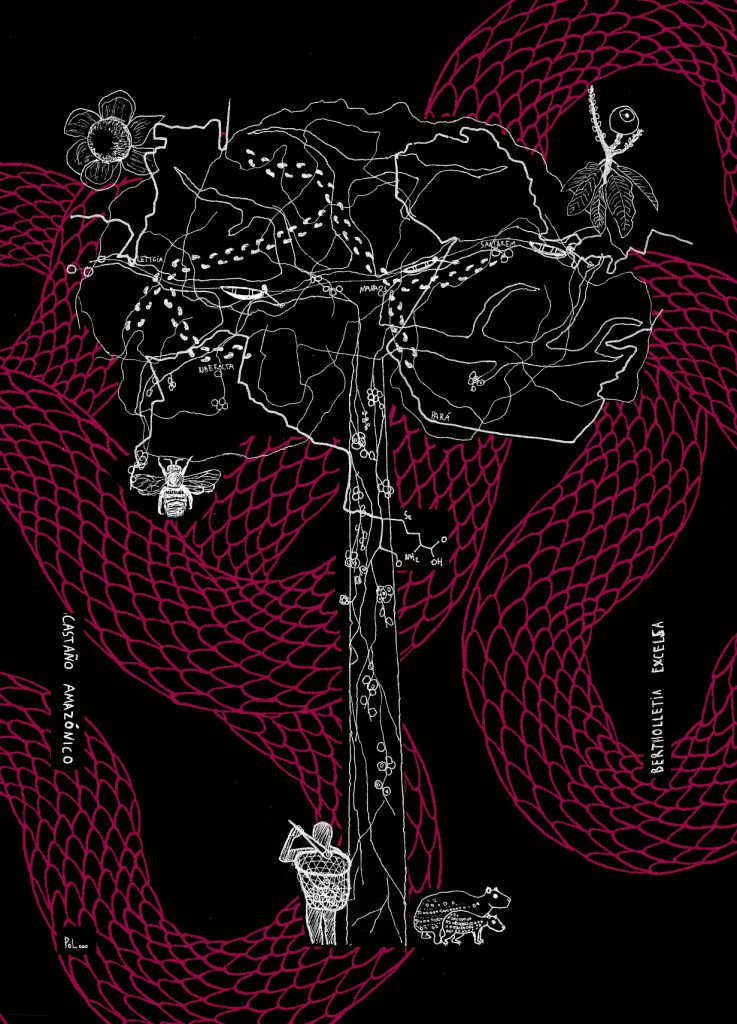

El casta├▒o hist├│rico

Entre los 390 millones de ├Īrboles y la infinidad de plantas que hay en el Amazonas crecen los casta├▒os. Estos son excelsos y colosos ├Īrboles que llegan a medir hasta 60 metros (┬Īm├Īs de veinte veces la altura de una casa promedio!). El casta├▒o es camale├│nico y aventurero y nuestra historia humana est├Ī tejida en su historia natural.

Al disputar la idea que la Amazon├Ła es un lugar virgen, las andanzas del casta├▒o emergen como una traves├Ła de longevos alientos. Este compa├▒ero de enredos fue dispersado por pueblos amaz├│nicos antes del 3.000 a.C., los caminantes de las selvas en sus aventuras dispersaron ampliamente sus semillas. Desde la regi├│n brasile├▒a de Par├Ī, el casta├▒o viaj├│ largos caminos hasta llegar a la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela, paseando tambi├®n por Per├║, Ecuador y Bolivia.

Los ├Īrboles, silenciosos sabios, caminan sin pies.

ŌĆ£Un ├Īrbol sabe mucho de historia pero nunca hablaŌĆØ, fue la primera respuesta de un comerciante debajo de un gran Ficus cuando le pregunt├® qu├® le parec├Ła ese enorme ser que nos cobijaba.

Abejorros, roedores y m├║ltiples especies animales tambi├®n transportan al peregrino.

Sus frutos, quienes van envolviendo su largo tronco, no s├│lo recorrieron selvas, tambi├®n conocieron el ├®xodo continental cruzando distintos oc├®anos. Ellos llegaron a barrigas del hemisferio norte. Las nueces que contienen esos duros cocos son el producto forestal no maderable m├Īs importante de toda la Amazon├Ła y Bolivia es el mayor ŌĆ£casta├▒eroŌĆØ en el planeta.

El casta├▒o carga con la delicia de ser un ├Īrbol quien, por su no rareza, evita la deforestaci├│n. Donde hay casta├▒os la tala es gigantescamente menor. Habitan el mundo por 200, 500, hasta mil a├▒os. Milenarios ├Īrboles protegen el futuro del planeta con estar all├Ī y ahora. Entre 40 a 60 mil personas ŌĆöla mayor├Ła ind├ŁgenasŌĆö trabajan en la recolecci├│n y acopio de sus semillas.

Hay quienes llaman ŌĆ£campeonesŌĆØ a sus ├Īrboles estrellas que les dan m├Īs semillas. La palabra campe├│n se deriva del lombardo y significa ŌĆ£palad├Łn ŌĆöpersona valiente y honrosaŌĆö que combate en defensa de otroŌĆØ. En efecto, los casta├▒os campean, vivifican.

Aun as├Ł, admirarlo s├│lo desde su fuerza econ├│mica arrastra lastres de explotaci├│n hacia los recolectores. En Bolivia, las relaciones ├Īrbol-humano fueron violentas: quinas, cauchos y casta├▒os tienen las huellas de las manos de la desigualdad.

Necesitamos enmara├▒arnos en nuestras historias viscerales con el ├Īrbol. Los montajes existen para descolocarnos y ver que el ser-humano est├Ī presente en el ser ├Īrbol: nuestra existencia se compone a trav├®s de otros.

En los canales de nuestros intestinos navegan nutrientes; aterrizan vitaminas a nuestro cerebro. Adem├Īs de cocinero, su corteza es curandera para sanar el cuerpo. Somos un ser colectivo, una composici├│n de c├®lulas sociales.

├Źntimas relaciones se entrelazan.

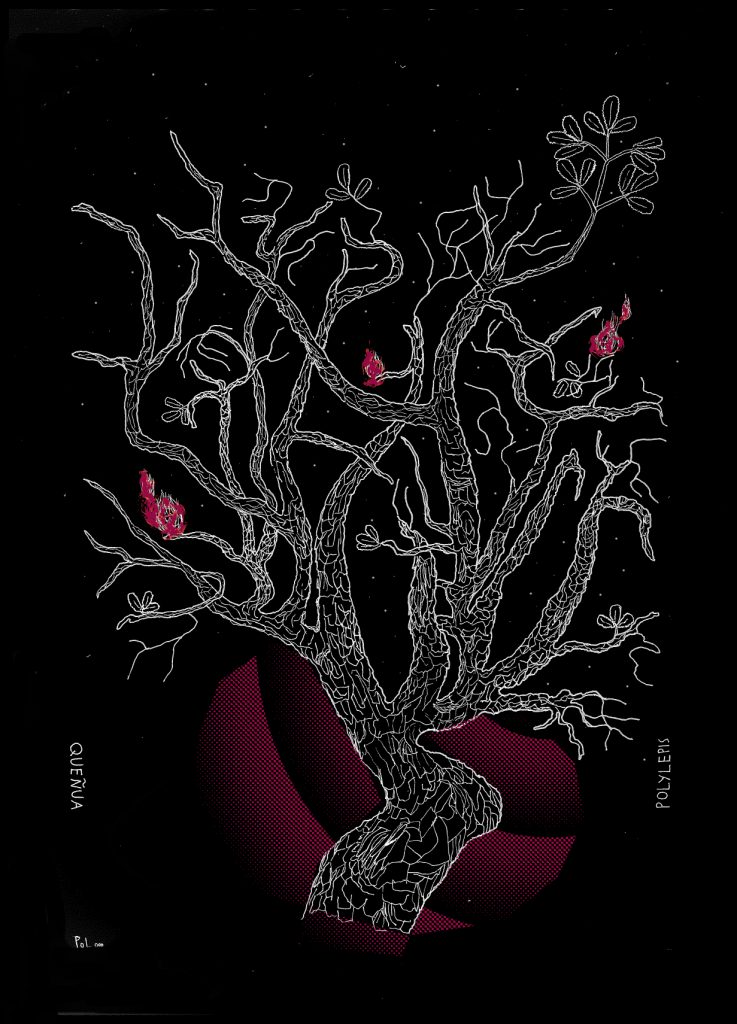

La que├▒ua fogosa

El bosque a m├Īs altura del mundo est├Ī ubicado en Oruro, a 5.200 m.s.n.m.. Las que├▒uas son los ├║nicos ├Īrboles que pueden cumplir con, literalmente, sus altas exigencias. Para ellas, la vida comienza a m├Īs de 3.000 metros.

Al hablar de trucos que construyen y sorprenden la realidad, las que├▒uas nos llaman y dicen: ŌĆ£┬Īvean c├│mo nosotras hacemos llover!ŌĆØ. Sus hojas, que salen de ramas torcidas y extra├▒as, capturan agua de aires y neblinas. La que├▒ua transpira lo que bebe y muchas que├▒uas transpirando son un bosque que crea la lluvia. Tambi├®n emanan agua por ra├Łces invisibles a nuestros ojos y, as├Ł, forman manantiales.

Las que├▒uas vivifican el aire de las altas monta├▒as donde el ox├Łgeno es un bien preciado. Son la mejor guardia para controlar la temperatura y, en esta vigilancia, crean climas para que lugare├▒os siembren su comida.

Dan una existencia donde la vida s├Ł es posible cerca a los cielos, con agua, comida y calor: su madera es fuente de energ├Ła.

Si asumimos nuestra ascendencia arbor├Łcola, hay rasgos que denotan que lucimos como lucimos por los ├Īrboles: manos dise├▒adas para agarrar ramas y ojos trazados uno a lado de otro para observar atentamente relieves y distancias para no caer y morir en el suelo.

El ├Īrbol fue el compa├▒ero que, con sus cortezas, ramas y troncos, abri├│ las puertas a convertirnos en humanos al encender el fuego y transformar aquello que nos rodea. De la mano del fuego, con inminente colaboraci├│n del ├Īrbol, hemos ido transfigurando la materia e iniciado posibilidades imprevistas para estilizar nuestra carrera evolutiva.

Hilamos pensamientos para realizar el montaje de nuestra existencia: sin un ├Īrbol como la que├▒ua, no podr├Łamos ser lo que ahora somos. Ning├║n ser vivo puede emerger y vivir sin cercanas relaciones con otras especies.

Sobrevivir significa ŌĆ£ir m├Īs all├Ī de la vidaŌĆØ. Permanecemos en esta existencia con m├║ltiples ausencias, como una que├▒ua destinada a la combusti├│n. Continuamos viviendo a trav├®s de la muerte de otros. Al tentar al exceso, su muerte abre el limbo peligroso del abatimiento.

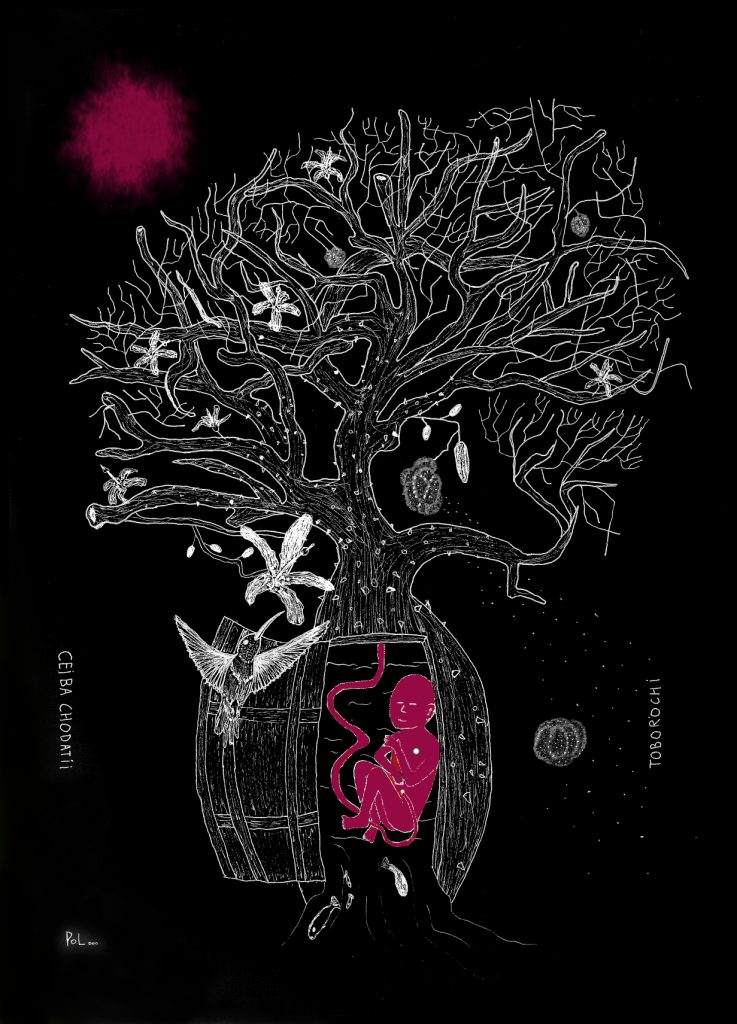

El toborochi m├Łtico

Rara, preponderante y con reptilianos rasgos en su corteza, la ceiba chodatii es el toborochi ic├│nico del Chaco boliviano. Ella conoce los cambios del tiempo con sus deslumbrantes mecanismos de adaptaci├│n. Sabe cu├Īndo es el momento adecuado para perder todo su follaje para resistir a las sequ├Łas.

El viento se une a las mariposas, los murci├®lagos y colibr├Łes para esparcir las semillas de toborochis y regar su belleza. Estos animales dependen de la comida de sus frutos, y el ├Īrbol prolonga su existencia en estos recorridos a├®reos.

Nos-Otros contamos historias para trazar el mapa de los territorios que buscamos recorrer. Uno de los int├®rpretes de nuestro horizonte fue el ├Īrbol. En el Ed├®n, junto a las rebeld├Łas de Ad├Īn y Eva, estaban trazados sus ramas y deseables frutos. Yggdrasil es el ├ürbol del Conocimiento en la mitolog├Ła n├│rdica, cuyas ra├Łces unen a los nueve mundos que componen su cosmos.

En cada historia particular, el ├Īrbol se erige como la historia universal, quien nos regala sentidos, adem├Īs de vida. Esta sensibilidad emerge en palabras de V├Łctor Hugo: ŌĆ£No puedo mirar la hoja de un ├Īrbol sin sentirme aplastado por el universoŌĆØ.

En el Chaco, los y las guaran├Łes son parte de esta relaci├│n:

Araver├Ī, el ŌĆ£Destello del CieloŌĆØ, era una mujer preciosa y fuerte sin igual, que la llevaron a juntarse con el mism├Łsimo Chinu Tumpa, el dios Colibr├Ł. Su uni├│n trajo la promesa de parar la destrucci├│n de los A├▒a, seres oscuros que pululaban por los bosques: Araver├Ī y Chinu Tumpa tendr├Łan un hijo quien se convertir├Ła en el pay├®, el cham├Īn capaz de detenerlos. Los A├▒a temieron tanto el poder del futuro hijo que iniciaron una gran persecuci├│n para capturar a la futura madre. Ella huy├│ pavorosa y, por el cansancio que iba sintiendo, decidi├│ ocultarse en el toborochi encantado que le abri├│ sus puertas. All├Ł dio a luz al ni├▒o-pay├®, quien al crecer sali├│ del ├Īrbol y cumpli├│ su cometido. Ahora Araver├Ī aparece en forma de flores para que los colibr├Łs beban su n├®ctar.

El toborochi es un ├Īrbol protector; en su enorme barriga guarda la fecundidad del mundo.

La planta perenne

ŌĆ£La ciencia describe con precisi├│n desde afuera, la poes├Ła describe con precisi├│n desde adentro. La ciencia explica, la poes├Ła implica. Ambas celebran lo que describenŌĆØ, dice ├Ürsula K. Le Guin, escritora estadounidense.

Esp├Łritus m├Łsticos y po├®ticos brotaron para imaginar y vivir, esp├Łritus cient├Łficos emergieron para especificar y sorprender.

Millones de ├Īrboles cargan una poderosa expresi├│n que est├Ī retumbando en un mundo da├▒ado. La ciencia y la m├Łtica se encuentran en nuestras formas de verlos y escuchar su silencio donde la vida florece.

Nosotros aprendemos de ellos, nunca al rev├®s.

* Un agradecimiento especial a Daniel Larrea y Alejandro Murakami, investigadores del Herbario Nacional de Bolivia, por su trabajo con ├Īrboles y nuestro di├Īlogo.

* A Jos├® Lambert├Łn, quien toda su vida ha practicado el acto sublime de plantar ├Īrboles.