El toborichi, la queñua y el castaño serán los protagonistas de una fabulación científica, histórica y mítica, una narración de enredos multi-especies con fecundas asociaciones para la supervivencia terrestre. A pocos días del Día Mundial del Árbol, la autora narra cómo se entretejen la vida de estos seres de la Amazonía, Andes y Chaco con los habitantes de estos lugares.

Foto: Paola Lambertín

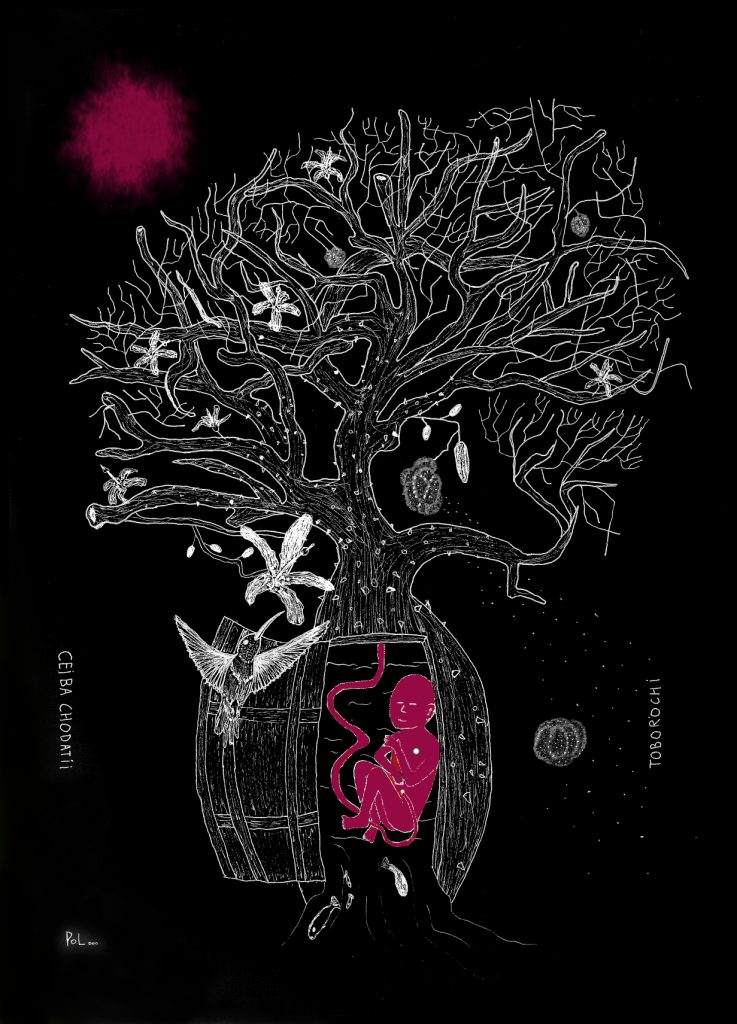

Ilustración: Pol

Edición 24. 3 de mayo de 2021

¡Árboles!

¿Habéis sido flechas

caídas del azul?

¿Qué terribles guerreros os lanzaron?

¿Han sido las estrellas?

Federico García Lorca.

Magia científica

Como el impacto de un meteorito, la economía acelerada y rapaz destruye lo que está a su alcance. En 2020, Bolivia obtuvo el tercer puesto por ser el país con más deforestación a escala global. Durante los últimos 30 años se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques, más del doble del total de la superficie de todo México o cuatro veces el tamaño de Bolivia.

Si tuviéramos que irnos a Marte porque aquí la vida ya no es posible, en nuestras maletas tendríamos que llevarnos todos los otros seres que nos componen y nos permiten existir, entre ellos, los árboles.

De todo lo que está vivo y entre todo lo que alguna vez vivió en el planeta, es decir la biomasa, el 90% está compuesto por árboles, seres de gigantez compacta, los más longevos y quienes andan rondando por la Tierra hace casi 400 millones de años.

Los árboles alcanzan proezas bioquímicas. Mediante redes de hongos y raíces subterráneas, construyeron una compleja red de intercambios para enviar nutrientes y minerales a quienes les haga falta. También envían olores a través del aire para advertir amenazas a sus compañeros. Los árboles se comunican entre sí.

Cuando comencé a pensar, y sobre todo a sentir, la realidad de los árboles no dejé de verlos alegrando la opacidad urbana y exhibiendo sus geometrías que rompen con nuestras cuadradas construcciones. Los observo respirar por nosotros los gases condensados y aturdidores de millones de máquinas que circulan.

Al leer el libro “La vida de los árboles” del botánico Francis Hallé, encontré un lugar apto para encender los fuegos que apremia el conocimiento para la supervivencia del planeta. La conservación de la Tierra no era sólo una temible urgencia, sino una oda a la belleza de la naturaleza en su infinita creatividad. Esa vez, lo más parecido a la magia y sus trucos que hacen aparecer otra realidad, era la ciencia que me hacía sentir que este mundo es mucho más fantástico de lo que ella quisiera admitir. Sentía que (ciencia y magia) ambas estaban guiñándose y que presentar la objetividad científica con sus muros de contingencia a la emoción era imposible.

Los árboles son maestros que nos hacen aprendices del vivir.

Ellos murmuran, junto a la compañía del viento, los sonidos del océano. Con ritmos orquestales, los árboles pueden ser vistos danzando al son de la brisa. Nos enseñan a aprender a mirar con todos los sentidos.

Nutren la imaginación humana al mostrarnos a criaturas simbióticas en relación y a sus remanencias que fluyen en la biosfera que nos incluye. En estos encuentros existe la posibilidad de construir una profunda intimidad entre ellos y nosotros, misceláneos de varios otros.

Árboles, sabedores: sin ustedes, no.

El castaño histórico

Entre los 390 millones de árboles y la infinidad de plantas que hay en el Amazonas crecen los castaños. Estos son excelsos y colosos árboles que llegan a medir hasta 60 metros (¡más de veinte veces la altura de una casa promedio!). El castaño es camaleónico y aventurero y nuestra historia humana está tejida en su historia natural.

Al disputar la idea que la Amazonía es un lugar virgen, las andanzas del castaño emergen como una travesía de longevos alientos. Este compañero de enredos fue dispersado por pueblos amazónicos antes del 3.000 a.C., los caminantes de las selvas en sus aventuras dispersaron ampliamente sus semillas. Desde la región brasileña de Pará, el castaño viajó largos caminos hasta llegar a la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela, paseando también por Perú, Ecuador y Bolivia.

Los árboles, silenciosos sabios, caminan sin pies.

“Un árbol sabe mucho de historia pero nunca habla”, fue la primera respuesta de un comerciante debajo de un gran Ficus cuando le pregunté qué le parecía ese enorme ser que nos cobijaba.

Abejorros, roedores y múltiples especies animales también transportan al peregrino.

Sus frutos, quienes van envolviendo su largo tronco, no sólo recorrieron selvas, también conocieron el éxodo continental cruzando distintos océanos. Ellos llegaron a barrigas del hemisferio norte. Las nueces que contienen esos duros cocos son el producto forestal no maderable más importante de toda la Amazonía y Bolivia es el mayor “castañero” en el planeta.

El castaño carga con la delicia de ser un árbol quien, por su no rareza, evita la deforestación. Donde hay castaños la tala es gigantescamente menor. Habitan el mundo por 200, 500, hasta mil años. Milenarios árboles protegen el futuro del planeta con estar allá y ahora. Entre 40 a 60 mil personas —la mayoría indígenas— trabajan en la recolección y acopio de sus semillas.

Hay quienes llaman “campeones” a sus árboles estrellas que les dan más semillas. La palabra campeón se deriva del lombardo y significa “paladín —persona valiente y honrosa— que combate en defensa de otro”. En efecto, los castaños campean, vivifican.

Aun así, admirarlo sólo desde su fuerza económica arrastra lastres de explotación hacia los recolectores. En Bolivia, las relaciones árbol-humano fueron violentas: quinas, cauchos y castaños tienen las huellas de las manos de la desigualdad.

Necesitamos enmarañarnos en nuestras historias viscerales con el árbol. Los montajes existen para descolocarnos y ver que el ser-humano está presente en el ser árbol: nuestra existencia se compone a través de otros.

En los canales de nuestros intestinos navegan nutrientes; aterrizan vitaminas a nuestro cerebro. Además de cocinero, su corteza es curandera para sanar el cuerpo. Somos un ser colectivo, una composición de células sociales.

Íntimas relaciones se entrelazan.

La queñua fogosa

El bosque a más altura del mundo está ubicado en Oruro, a 5.200 m.s.n.m.. Las queñuas son los únicos árboles que pueden cumplir con, literalmente, sus altas exigencias. Para ellas, la vida comienza a más de 3.000 metros.

Al hablar de trucos que construyen y sorprenden la realidad, las queñuas nos llaman y dicen: “¡vean cómo nosotras hacemos llover!”. Sus hojas, que salen de ramas torcidas y extrañas, capturan agua de aires y neblinas. La queñua transpira lo que bebe y muchas queñuas transpirando son un bosque que crea la lluvia. También emanan agua por raíces invisibles a nuestros ojos y, así, forman manantiales.

Las queñuas vivifican el aire de las altas montañas donde el oxígeno es un bien preciado. Son la mejor guardia para controlar la temperatura y, en esta vigilancia, crean climas para que lugareños siembren su comida.

Dan una existencia donde la vida sí es posible cerca a los cielos, con agua, comida y calor: su madera es fuente de energía.

Si asumimos nuestra ascendencia arborícola, hay rasgos que denotan que lucimos como lucimos por los árboles: manos diseñadas para agarrar ramas y ojos trazados uno a lado de otro para observar atentamente relieves y distancias para no caer y morir en el suelo.

El árbol fue el compañero que, con sus cortezas, ramas y troncos, abrió las puertas a convertirnos en humanos al encender el fuego y transformar aquello que nos rodea. De la mano del fuego, con inminente colaboración del árbol, hemos ido transfigurando la materia e iniciado posibilidades imprevistas para estilizar nuestra carrera evolutiva.

Hilamos pensamientos para realizar el montaje de nuestra existencia: sin un árbol como la queñua, no podríamos ser lo que ahora somos. Ningún ser vivo puede emerger y vivir sin cercanas relaciones con otras especies.

Sobrevivir significa “ir más allá de la vida”. Permanecemos en esta existencia con múltiples ausencias, como una queñua destinada a la combustión. Continuamos viviendo a través de la muerte de otros. Al tentar al exceso, su muerte abre el limbo peligroso del abatimiento.

El toborochi mítico

Rara, preponderante y con reptilianos rasgos en su corteza, la ceiba chodatii es el toborochi icónico del Chaco boliviano. Ella conoce los cambios del tiempo con sus deslumbrantes mecanismos de adaptación. Sabe cuándo es el momento adecuado para perder todo su follaje para resistir a las sequías.

El viento se une a las mariposas, los murciélagos y colibríes para esparcir las semillas de toborochis y regar su belleza. Estos animales dependen de la comida de sus frutos, y el árbol prolonga su existencia en estos recorridos aéreos.

Nos-Otros contamos historias para trazar el mapa de los territorios que buscamos recorrer. Uno de los intérpretes de nuestro horizonte fue el árbol. En el Edén, junto a las rebeldías de Adán y Eva, estaban trazados sus ramas y deseables frutos. Yggdrasil es el Árbol del Conocimiento en la mitología nórdica, cuyas raíces unen a los nueve mundos que componen su cosmos.

En cada historia particular, el árbol se erige como la historia universal, quien nos regala sentidos, además de vida. Esta sensibilidad emerge en palabras de Víctor Hugo: “No puedo mirar la hoja de un árbol sin sentirme aplastado por el universo”.

En el Chaco, los y las guaraníes son parte de esta relación:

Araverá, el “Destello del Cielo”, era una mujer preciosa y fuerte sin igual, que la llevaron a juntarse con el mismísimo Chinu Tumpa, el dios Colibrí. Su unión trajo la promesa de parar la destrucción de los Aña, seres oscuros que pululaban por los bosques: Araverá y Chinu Tumpa tendrían un hijo quien se convertiría en el payé, el chamán capaz de detenerlos. Los Aña temieron tanto el poder del futuro hijo que iniciaron una gran persecución para capturar a la futura madre. Ella huyó pavorosa y, por el cansancio que iba sintiendo, decidió ocultarse en el toborochi encantado que le abrió sus puertas. Allí dio a luz al niño-payé, quien al crecer salió del árbol y cumplió su cometido. Ahora Araverá aparece en forma de flores para que los colibrís beban su néctar.

El toborochi es un árbol protector; en su enorme barriga guarda la fecundidad del mundo.

La planta perenne

“La ciencia describe con precisión desde afuera, la poesía describe con precisión desde adentro. La ciencia explica, la poesía implica. Ambas celebran lo que describen”, dice Úrsula K. Le Guin, escritora estadounidense.

Espíritus místicos y poéticos brotaron para imaginar y vivir, espíritus científicos emergieron para especificar y sorprender.

Millones de árboles cargan una poderosa expresión que está retumbando en un mundo dañado. La ciencia y la mítica se encuentran en nuestras formas de verlos y escuchar su silencio donde la vida florece.

Nosotros aprendemos de ellos, nunca al revés.

* Un agradecimiento especial a Daniel Larrea y Alejandro Murakami, investigadores del Herbario Nacional de Bolivia, por su trabajo con árboles y nuestro diálogo.

* A José Lambertín, quien toda su vida ha practicado el acto sublime de plantar árboles.