En 2024, se registraron 2.738 partos de menores de 15 años en Bolivia y 240 correspondieron a niñas de menos de 10 años. En promedio, cada dos días una niña dio a luz. Aunque la normativa permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación y si el embarazo pone en riesgo la vida de la gestante, entre otras causales, muchas niñas no acceden a este derecho debido a trabas institucionales, desinformación o presiones externas.

Edición 158. Martes, 6 de mayo de 2025.

«Ella no entendía lo que pasaba. Hoy todavía no acepta a su hija», dice Mercedes. Su hermana, Catalina, fue madre a los 12 años, en 2020, después de una violación. A pesar de tener derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la menor no accedió a ella. Cuando sus familiares se enteraron del embarazo, ya tenía ocho meses de gestación y los médicos dijeron que era demasiado tarde aunque la ley no especifica el tiempo para un aborto legal. Hoy, a sus 17 años, Catalina (nombre cambiado) vive con una niña de cinco años con la que aún no ha logrado establecer un vínculo.

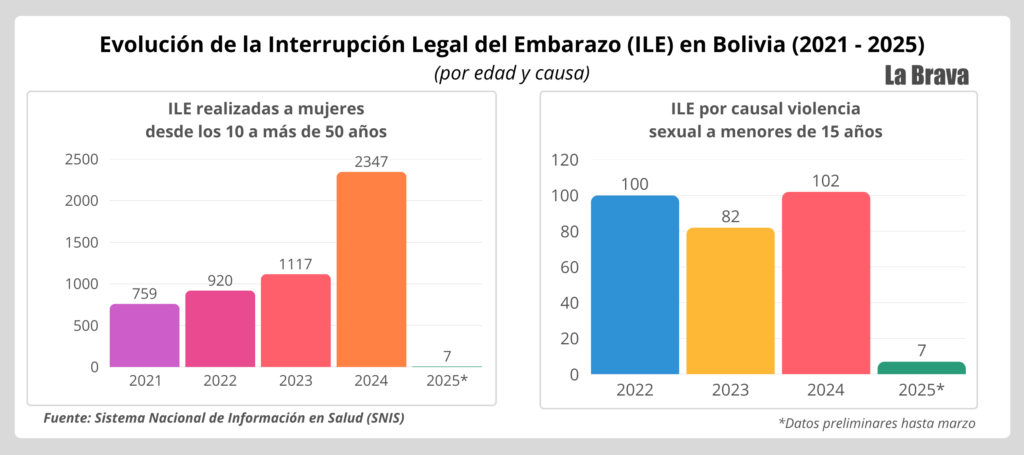

Su historia no es única, y la realidad se repite: en 2024, 2.738 niñas menores de 15 años fueron madres; de ellas, 240 tenían menos de 10 años. Ese mismo año, apenas se realizaron dos ILEs en niñas menores de 10, y solo 115 niñas entre 10 y 14 años accedieron a este derecho, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).

Es la primera vez que se conoce este tipo de información. Hasta 2024, en Bolivia no se contaba con datos oficiales desagregados sobre partos e ILEs en niñas menores de 10 años.

Andrea Terceros, coordinadora de Programas Sociales de Marie Stopes Bolivia (MSI), explica que esto se debe a subregistros, ya que estos casos solían diluirse dentro de la categoría general de embarazos en menores de 15 años.

Además, asegura que las estadísticas suelen enfocarse en la llamada “edad reproductiva”, que va de los 15 a los 49 años, dejando fuera a niñas más pequeñas.

También advierte que la menstruación comienza cada vez a edades más tempranas, lo que podría estar haciendo que los embarazos en niñas tan pequeñas sean un fenómeno más reciente.

El último caso conocido de una niña de 10 años que dio a luz data de febrero de 2019. No se han registrado, al menos mediáticamente, partos en niñas menores a esa edad. Desde entonces, los embarazos más visibles y frecuentes son los de niñas entre 11 y 14 años. En su mayoría, estos casos son consecuencia de violencia sexual ejercida por personas del entorno cercano.

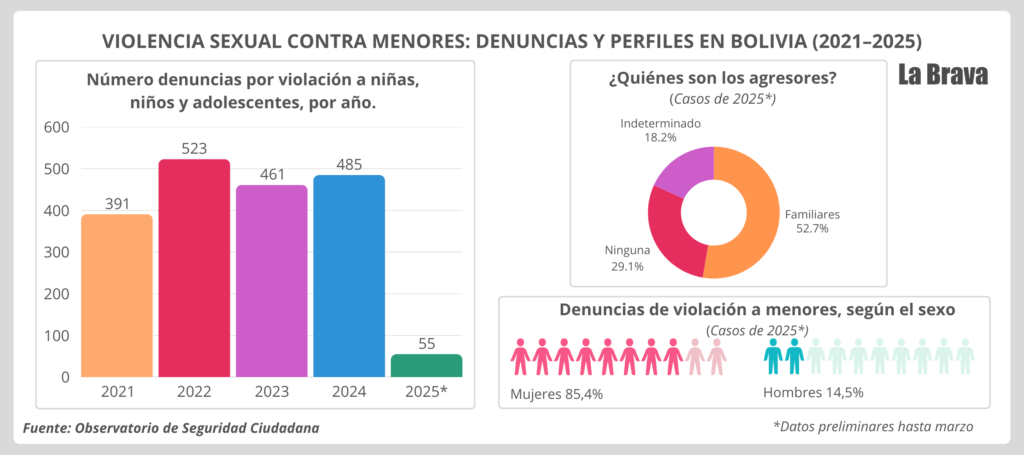

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, el 52,7% de las denuncias por violación a menores de edad en el primer semestre de 2025 involucraron a familiares.

Martín Vidaurre, abogado y coordinador del área de políticas de la organización Ipas Bolivia, es enfático: todos los embarazos en niñas menores de 10 años son producto de una violación. “No se puede hablar de consentimiento en estos casos”, afirma.

Según el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, se considera violación cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años, incluso si no hay uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.

Sus cuerpos delatan la violencia

“Todo para ella ha sido muy rápido. Pese a que le hemos explicado, no sabía lo que le estaba pasando”, contó la médica Marianela Guerrero, del Hospital de la Mujer, tras el parto por cesárea de Sofía, de 11 años y víctima de violación, en enero de 2024.

El caso salió a la luz en noviembre del 2023, cuando médicos realizaban un control de rutina a los estudiantes de la unidad educativa en Santiago de Llallagua en la provincia Aroma, donde la víctima cursaba sus estudios. En ese momento, la menor ya se encontraba con seis meses de embarazo, pero los médicos no le realizaron la ILE y dejaron que el embarazo avance hasta los ocho meses cuando dio a luz. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 no establece tiempo gestacional para la realización de este procedimiento.

Ana Paola García, abogada de la Casa de la Mujer, explica que, tras una violación, son pocas las niñas que logran denunciar o contar lo ocurrido. “Mayormente, son sus cuerpitos los que las delatan”, lamenta.

Resalta que los casos que llegan a identificarse y a denunciarse dentro de las primeras 72 horas, o hasta los cinco días que establece la norma, deben ser atendidos como emergencias clínicas. En esos casos, los servicios de salud deben activar un protocolo específico, que incluye el uso de cajas de evidencia para elaborar los informes médico-legales requeridos por ley.

Pese a la normativa vigente este tipo de casos no paran. Otro caso conmovió en marzo de 2024: una niña de 11 años, oriunda de Santa Rosa del Sara, cursaba un embarazo de siete meses y no pudo acceder al aborto legal por la causal de violación. Según relató su madre, el personal médico se negó a realizar el procedimiento.

“El doctor me dijo: ‘no podemos operarla, sacar al bebé y matarlo’. Esas cosas me dijo; el doctor me hizo entender. ‘Mejor ahí no más, entonces’, dijo ella (la niña) y decidió tenerlo”, relató la madre de la víctima en una entrevista televisiva.

Lo que impide acceder al derecho

Mónica Bayá, secretaria técnica de la articulación público – privada de organizaciones e instituciones Comunidad de Derechos Humanos, identifica múltiples barreras que impiden acceder a una ILE: desde la escasa disponibilidad de medicamentos y procedimientos, sobre todo en zonas rurales, hasta la falta de personal capacitado que retrasa la atención. A esto se suman la objeción de conciencia del personal de salud, la injerencia de creencias religiosas y familias que encubren los hechos.

El reportaje de La Brava titulado: Desconocimiento y arreglos fuera de la justicia obligan a niñas violadas a ser madres devela una naturalización de la violación que, en la mayoría de los casos, limita las denuncias, ya que se prefiere “arreglar” o “tranzar” de forma interna. La falta de conocimiento para aplicar los alcances de la Sentencia Constitucional 0206/2014 es otro factor que se resalta.

Al desconocimiento de la norma, el abogado Vidaurre agrega la falta de Educación Integral para Sexualidad (ESI). Cuando las víctimas son menores de edad es complejo porque no saben dónde acudir, qué hacer en estos casos de violencia sexual.

En Bolivia, según el SNIS, las ILEs aumentaron de 759 en 2021 a 2.347 en 2024. En ese mismo periodo, los procedimientos realizados en menores de 15 años fluctuaron: 110 en 2022, 87 en 2023 y 117 en 2024. De 2021 no hay datos desagregados por edad.

Para Andrea Terceros, de MSI Bolivia, las cifras de niñas madres evidencian la negligencia del Estado y de la sociedad al no garantizar plenamente los derechos de niñas y adolescentes.

“Detrás de estos números hay niñas con sueños y proyectos de vida. El solo hecho de ser madres en la adolescencia ya limita profundamente sus posibilidades de acceder a educación formal y, con ello, a un trabajo digno y bien remunerado. Ahora pensemos en las niñas más pequeñas: ¿qué futuro les espera? ¿Cómo van a jugar, aprender, crecer, si ya deben cuidar de una wawa real?”, cuestiona.

Entre 2014 y septiembre de 2023 se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes, según datos del Ministerio de Salud recopilados por la Defensoría del Pueblo. En el mismo periodo, el Sereci registró 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de hasta 15, a pesar de que la Ley N.º 603 prohíbe el matrimonio antes de los 16. Estas cifras evidencian no solo la delicadeza del problema, sino también la persistencia de contextos que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y la falta de respuestas oportunas del sistema de salud y justicia, remarca el informe defensorial.

Ante esta situación, la senadora Virginia Velasco, acompañada de activistas, propuso una norma que busca prohibir los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con personas adultas, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de una práctica que persiste en el país y que puede derivar en abusos sexuales, embarazos forzados y situaciones de trata. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.

De objetor de conciencia a garante de derechos

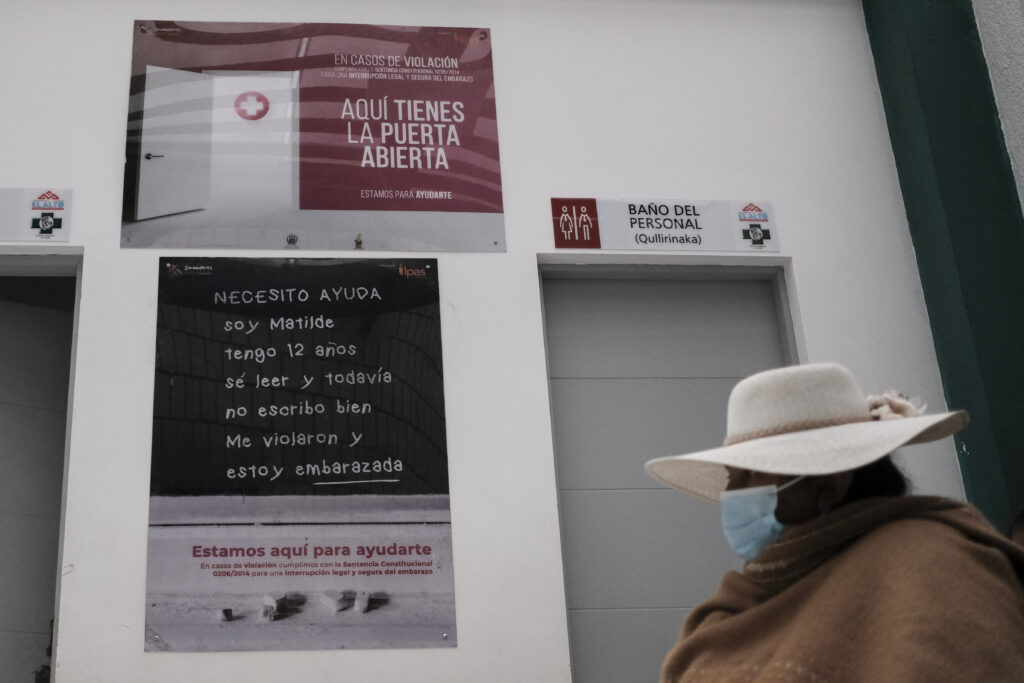

El Hospital Los Andes de El Alto solía ser identificado como un centro objetor de conciencia en las evaluaciones del Ministerio de Salud, recuerda su director, Adhemar Vega. Hoy, con satisfacción, afirma que esa realidad cambió: el hospital cuenta ahora con un plan de contingencia para garantizar el acceso a la ILE.

Desde que se ingresa al establecimiento de salud, los letreros para realizar aborto en caso de violación llaman la atención. Para llegar a ese punto, Vega asegura que desde que asumió la dirección, en 2023, pidió a su personal expresar si son o no objetores de conciencia para luego hacer una lista con quienes estén dispuestos a aplicar la ley.

“Antes llegaba la paciente y la hacían peregrinar y después venían los reclamos. Todo eso ya ha cambiado. Tenemos un equipo de respuesta”, destaca. En 2024, el hospital atendió cuatro interrupciones del embarazo en dos niñas de 11 años y en una de 14 años.

“El médico tiene que explicar a los familiares primeramente, pues la niña muchas veces no entiende porqué está con ese dolor. Luego nuevamente se pregunta a la menor si quiere tener o no quiere tener al bebé porque ella es la que tiene que decidir”, explicó la gestora de calidad del Hospital Los Andes, Peggy Ibañez.

Según el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, en caso de que la usuaria sea menor de edad será atendida presentando la copia de la denuncia de violación, la firma del consentimiento informado pudiendo o no ser acompañada por una persona mayor, tutores o padres.

Cicatrices que no se ven

Las niñas de 14 años o menos enfrentan mayores complicaciones durante el embarazo y el parto, ya que sus cuerpos aún no están preparados para gestar. Esto representa un riesgo para su salud y su vida, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Malena Morales, ginecóloga obstetra y directora país de Ipas Bolivia, explica que el embarazo infantil conlleva un alto riesgo obstétrico, y que una de sus consecuencias más graves puede ser la muerte materna.

“La posibilidad de morir durante el parto es tres a cuatro veces mayor en menores de 15 años, y ese riesgo se incrementa aún más en niñas menores de 10”, aclara.

Pablo Salazar, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, refuerza esta advertencia: “Los embarazos adolescentes generan riesgos. Normalmente, mientras más joven es la mujer, mayor es la probabilidad de requerir una cesárea”.

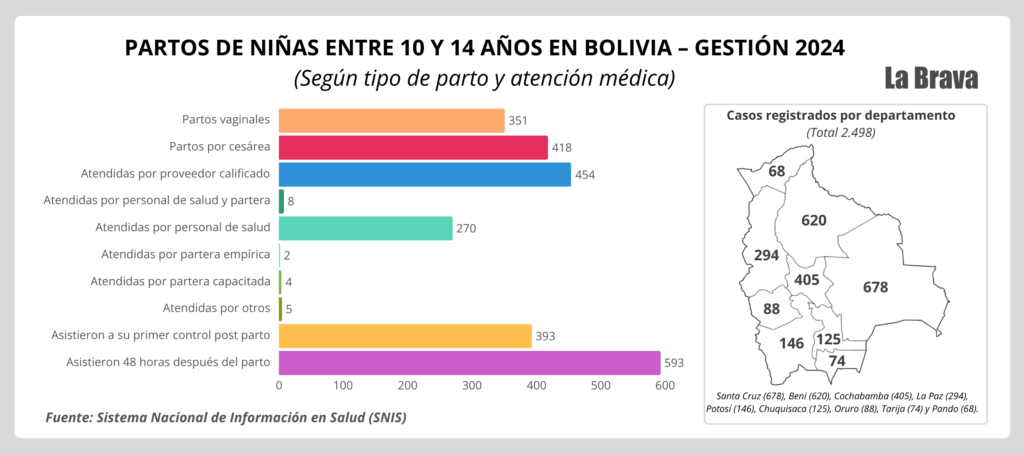

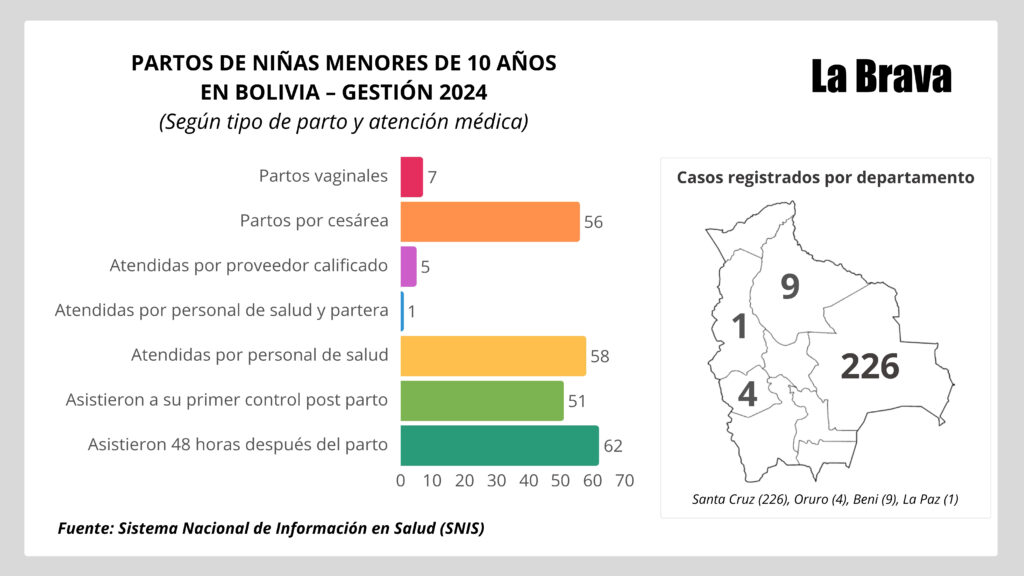

En Bolivia, según datos del SNIS, de los 2.738 partos registrados en menores de 14 años, 474 fueron por cesárea. Solo en menores de 10 años, se registraron 56 cesáreas.

La cesárea, aunque puede prevenir complicaciones graves, es una cirugía mayor que implica riesgos a corto y largo plazo. Un estudio del Observatorio de Violencia Obstétrica de Bolivia advierte que este procedimiento triplica la probabilidad de complicaciones maternas, incluidas las muertes. También puede afectar a los recién nacidos, generando dificultades en la lactancia, alteraciones en la microbiota y enfermedades futuras.

“Una cesárea a esa edad perjudica severamente las posibilidades de un futuro obstétrico saludable. Pero someter a una niña de 10 años a un parto vaginal es profundamente traumático”, agrega Morales.

Los datos del SNIS muestran que, entre las menores de 10 años que fueron madres en 2024, siete tuvieron partos vaginales (cinco en centros médicos y dos en sus domicilios). Además, 62 niñas asistieron a una consulta ginecológica dentro de las 48 horas posteriores al parto; dos fueron atendidas en domicilio por personal de salud y parteras, y 50 acudieron a su primer control postparto.

Morales advierte que el parto domiciliario, incluso con asistencia, implica riesgos: “Lo más aconsejable es que siempre sean atendidas en un nosocomio”.

Del total de 240 niñas madres en 2024, 226 eran de Santa Cruz, 9 de Beni, 4 de Oruro y una de La Paz. Morales advierte sobre un mito extendido en el país: que las niñas del oriente, por tener un cuerpo más desarrollado, están listas para la maternidad. “Eso es una mentira”, sostiene. “No solo se debe considerar la madurez física, sino también la psicológica y social”.

Desde el ámbito psicológico, el profesional Ruddy Mamani, quien ha acompañado a adolescentes embarazadas luego de situaciones de violencia, señala que muchas presentaban cuadros de depresión, ansiedad, conductas autolesivas como el cutting, actitudes agresivas y rasgos de personalidad límite. Estos estados, explica el director del Hospital Los Andes, tienden a agravarse durante el parto, especialmente si se trata de una cesárea y más aún en niñas.

Dentro de las causales que permiten la ILE en Bolivia, se encuentra la causal salud. Esta contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña corre riesgo, siempre que ella así lo decida. La evaluación de este riesgo debe considerar el bienestar integral: físico, mental y social.

En el caso de Catalina, las secuelas se manifiestan en el silencio. Revivir el abuso y la experiencia de la cesárea que atravesó a los 12 años le resulta demasiado doloroso. Hoy prefiere no hablar del tema. Su meta inmediata: terminar el colegio.

Otras infancias arrebatadas

“Eran niñas que ni siquiera comprendían lo que significaba un embarazo. Jugaban en las gradas de la oficina, ajenas a la magnitud de lo que les había ocurrido”, recuerda Ana Paola García, abogada de la Casa de la Mujer, quien acompañó legalmente dos casos de niñas embarazadas como consecuencia de violencia sexual.

García cuestiona el rol del Estado frente a estas situaciones. A su juicio, las menores no solo fueron víctimas de agresiones sexuales, sino también de un sistema que falló en brindarles alternativas y las empujó a asumir una maternidad forzada. “El Estado, en muchos casos, termina siendo el segundo agresor de nuestras niñas”, afirma.

Uno de los casos que acompañó ilustra esta falta de garantías. Ocurrió en San Javier, Santa Cruz. Tras el parto, una familia expresó su intención de apoyar económicamente y adoptar al recién nacido, como una forma de aliviar la carga emocional y material sobre la niña. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las autoridades, bajo sospecha de trata de personas. La bebé no fue derivada a una casa de acogida y tampoco se ofreció otra alternativa. “Finalmente, la madre de la niña se hizo cargo de ambas: su hija de 12 años y la bebé nacida del abuso”, relata García.

“No hay un acompañamiento real por parte del Estado. Existen grupos antiderechos que se oponen al aborto legal, que exigen que estas niñas continúen con la gestación, pero luego no les brindan información, apoyo ni opciones para entregar al bebé en adopción. Y el Estado tampoco asume esa responsabilidad”, denuncia la abogada. Para ella, el desafío más urgente es pensar cómo ayudar a estas niñas a reconstruir sus proyectos de vida.

Historias como estas reflejan no solo la carga desproporcionada que se impone sobre quienes aún deberían estar en las aulas o jugando, sino también la ausencia de un sistema de protección integral. La infancia interrumpida no termina con el parto; en muchos casos, marca el inicio de una nueva forma de violencia: la de sobrevivir sin apoyo, con una maternidad impuesta y con un futuro limitado desde demasiado temprano.

Foto portada: Rocío Condori.